Préserver sa sexualité

Santé sexuelle : briser les tabous!

Que l’on soit atteint ou guéri d’un cancer, préserver ou retrouver une sexualité épanouie est un facteur de bien-être. Il est donc important d’en parler en consultation.

Au cours des vingt-cinq dernières années, les formidables avancées de la recherche ont permis de faire progresser le taux de guérison dans la plupart des cancers et la mortalité a reculé. Même dans les cas de cancers métastatiques, encore malheureusement incurables aujourd’hui, on constate un allongement de l’espérance de vie. Tenir compte de la qualité de vie pendant et après le traitement de la maladie est devenu non seulement indispensable, mais aussi recommandé par l’Institut national du cancer (INCa). Et les médecins y sont de plus en plus attentifs.

La sociologue Anne Fagot-Largeault précise que la qualité de vie rejoint ce qui fait la vie. Or « ce qui fait la vie c’est : la bonne santé, l’amour, le succès, le confort, les jouissances, bref, le bonheur… ». Aussi, quel que soit l’âge, le stade de la maladie, y compris en situation palliative, que l’on soit en couple ou non, l’amour et ses jouissances sont donc des dimensions à préserver. Cela fait partie de la vie et de sa santé.

La sexualité : ni anecdotique, ni accessoire pour une majorité de malades

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ne dit pas autre chose quand elle affirme que la santé sexuelle « fait partie intégrante de la santé, du bien-être et de la qualité de vie dans leur ensemble ». Le Conseil consultatif national d’éthique (CCNE) a, par ailleurs, souligné dès 1999, que « la reconnaissance de l’activité sexuelle comme expression et facteur de bienêtre implique que sa défaillance puisse être traitée par la médecine ». Dès lors, s’intéresser à la sexualité et la vie intime des malades du cancer et de leur partenaire, est aussi important que la prise en charge de la douleur ou de la détresse psychologique, par exemple.

Or que constate-t-on ? Cinq ans après le diagnostic d’un cancer, 1 homme sur 2 – et 4 femmes sur 10 – rapportent des troubles de la sexualité (perte de désir ou du plaisir, dysfonction érectile, sécheresse vaginale…)1. Seule une minorité trouve aujourd’hui des réponses appropriées auprès des soignants. La prise en compte des troubles sexuels se heurte encore à des tabous tenaces et des idées reçues partagés à la fois par les professionnels de santé et les patients. Il est par exemple courant de penser que l’âge ou la maladie sont synonymes d’arrêt ou de désintérêt à l’égard de la vie intime et sexuelle. Or de nombreuses enquêtes montrent le contraire : plus de 83 % des hommes et près de 75 % des femmes entre 60 et 90 ans ont des relations sexuelles. Et pendant le cancer, la sexualité n’a également rien d’anecdotique ou d’accessoire. Même lorsque la maladie est à un stade avancé, le désir d’intimité sexuelle perdure chez près de deux tiers des malades, tous âges confondus.

- Halte aux idées reçues

La sexualité n’est pas obligatoire et elle ne répond pas à des normes. Il n’existe pas de sexualité parfaite. La façon dont elle s’exprime et dont elle est vécue, est personnelle et unique. Elle n’est pas non plus statique : elle évolue et se transforme au fil des ans, des expériences et des circonstances.

Éviter les non-dits dans le couple

Éviter les non-dits dans le couple

La vie intime ne se résume pas à l’acte sexuel, ni à la procréation. L’échange de caresses, les baisers, mais aussi la masturbation ou les rêves érotiques participent à l’équilibre de la vie et à la construction de son identité. La sexualité, dans toutes ses dimensions, contribue au maintien de la relation amoureuse, renforce la confiance en soi et en l’autre, et peut apporter un réel réconfort, que l’on soit en couple ou non, et à tout âge de la vie. C’est aussi un moyen de ne plus se sentir seulement comme une personne malade.

Si certains couples se disent tout, d’autres ont plus de difficultés. Et lorsque le cancer s’en mêle, parler de sexualité devient encore plus compliqué. Par pudeur, par peur de vexer ou tout simplement parce qu’on ne sait pas comment s’exprimer, la sphère intime (les besoins comme les craintes) est alors passée sous silence. L’absence de communication entre les partenaires est potentiellement source de douloureuses frustrations, d’incompréhension, de détresse ou d’isolement. Dès l’annonce, rouvrir ou oser ouvrir le dialogue entre les partenaires est essentiel. Il permet de mieux prendre conscience ensemble des possibles conséquences de la maladie, de choisir les questions à poser aux professionnels de santé, d’appréhender les bouleversements qui s’annoncent mais aussi d’éviter que, au fil de l’épreuve de la maladie, l’un ou l’autre se sente rejeté ou ignoré, et que chacun trouve sa place.

Lever les tabous entre patients et soignants

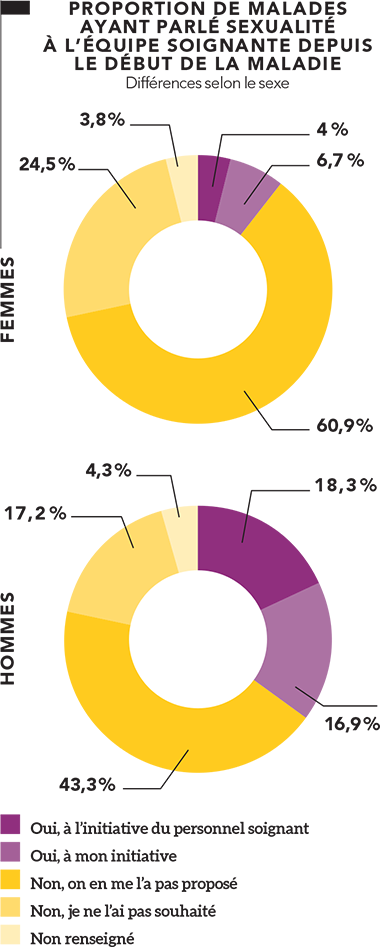

Du côté des soignants, évoquer la sexualité, et les possibles répercussions de la maladie et des traitements, n’est pas encore un réflexe. Pourquoi ? Ils ne sont pas tous à l’aise avec ce sujet ou ignorent comment et quand en parler, notamment en raison du manque de formation aux questions relatives à la sexualité lors de leur cursus universitaire. Ils sont aussi nombreux à supposer que ce n’est pas une priorité pour les patients durant les traitements ou que ces derniers se sentent trop malades pour avoir une vie sexuelle et intime2. « Les consultations sont courtes, et nous avons beaucoup d’informations à délivrer aux patients sur leurs traitements, mais aussi sur les effets indésirables. Et il est parfois difficile de trouver le bon moment pour évoquer la sexualité. Nous supposons aussi, à tort, que si les patients ne rapportent pas de difficultés sexuelles et intimes, c’est qu’ils n’en éprouvent pas », concède la Dr Barbara Pistilli, oncologue médicale à Gustave Roussy (Villejuif).

De leur côté, les patients attendent bien souvent que l’équipe médicale fasse le premier pas3. « Ils se disent gênés d’aborder ce sujet car ils ne sont pas habitués à l’évoquer. Ils ont peur aussi de ne pas être pris au sérieux. Certains estiment que les troubles dont ils souffrent ne sont pas assez graves comparés au cancer », explique la Dr Marion Aupomerol, gynécologue à Gustave Roussy chargée d’une consultation de santé sexuelle. C’est en l’abordant en premier que les soignants légitiment les questionnements des patients et les incitent à en parler.

L’enjeu : délivrer une information claire

Les patients doivent se sentir autorisés à poser toutes leurs questions sans culpabiliser ou craindre d’être ridicules. Et ils sont en droit d’obtenir des réponses et/ou d’être orientés vers un professionnel compétent, afin que l’impact des choix thérapeutiques sur l’intimité et la sexualité ne soit pas minoré. D’autant plus que les dysfonctions sexuelles, dans leur majorité, peuvent être évitées, atténuées et/ou traitées efficacement, à condition qu’elles soient connues le plus tôt possible. Dès lors, la problématique de la toxicité des traitements et leurs répercussions sur la sexualité doivent être abordées par l’équipe soignante à toutes les étapes du parcours de soin avec la personne malade et son/sa partenaire4. Il paraît particulièrement important de les informer en amont des traitements et d’énoncer clairement les séquelles irréversibles, afin que chacun puisse s’y préparer, discuter et s’engager dans ce protocole de soin en toute connaissance de cause. Ou opter pour une alternative thérapeutique si celle-ci est possible.

- Avis d'expert // Dr Pierre Bondil

Chirurgien-urologue et sexologue au Centre hospitalier Métropole-Savoie (Chambéry). « Environ un tiers des patients ne sont plus ou pas intéressés par la sexualité durant leurs traitements, et le vivent bien. Mais une majorité d’individus et de couples, y compris âgés, sont encore sexuellement actifs. Prendre soin de la santé sexuelle fait partie des soins de support. Ceux-ci visent à prévenir et traiter les conséquences du cancer et de ses traitements mais aussi à soigner plus efficacement la maladie ainsi que d’autres pathologies chroniques souvent présentes. La baisse de désir chez l’homme et la femme peut être un symptôme révélateur de dépression, et la dysfonction érectile précoce (avant 70 ans) peut être le signe de maladies cardiovasculaires. Si les médecins n’interrogent pas les patients, ils risquent de passer à côté de ces comorbidités. Or, on sait que les malades touchés par plusieurs pathologies ont un pronostic plus sombre que les autres (car l’adhésion aux traitements est moins optimale) et que les complications sont plus nombreuses. »

1. La vie cinq ans après un diagnostic de cancer, Enquête Vican 5 réalisée par l’Institut nationale du cancer (INCa), juin 2018.

2. Maree J, Fitch MI. Parler sexualité avec des patients atteints de cancer: regard croisé Canada-Afrique de professionnels de la santé. Can Oncol Nurs J. 2019;29(1):70-76. Published 2019 Feb 1.

3. Bouhnik AD, Mancini J. Sexualité, vie affective et conjugale & projets parentaux et préservation de la fertilité. In: La vie deux ans après un diagnostic du cancer – De l’annonce à l’après-cancer. Coll. Études et enquêtes. Boulogne Billancourt: INCa ; 2014:418-48.

4. Cancer, vie et santé sexuelle 2019 ; accessible sur afsos.org.

Ce dossier a été réalisé en collaboration avec Rose Magazine et avec l'aide du Dr Pierre Bondil, chirurgien-urologue et sexologue au Centre hospitalier Métropole-Savoie ; du Dr Barbara Pistilli, oncologue médicale à Gustave Roussy ; du Dr Marion Aupomerol, gynécologue à Gustave Roussy ; du Dr Lucie Véron, gynécologue à Gustave Roussy ; de Elise Ricadat, psychologue clinicienne et membre du Centre de recherches Psychanalyse et Médecine et Société ; de Eliane Marx, psychologue et sexologue libérale à Strasbourg ; de Justine Henrion, sexologue à la Maison Rose de Paris et au Centre S’time d’Amiens ; de Jean Bourdin, kinésithérapeute, périnéologue et sexologue à Bois-Colombes ; de UNICANCER, de l'association IMAGYN et l'association Corasso.

Pour en savoir plus sur les avancées de la recherche sur le cancer.